孤立死、独居・高齢者以外も 「幅広く実態把握を」

2012年07月11日朝日新聞

誰にもみとられず亡くなると、「孤立死(孤独死)」と言われる。明確な定義はないが、独居を対象とする自治体が多いという調査結果も。しかし、最近は複数が同居する世帯や、高齢でない人の孤立死が相次ぎ、対象を幅広くとらえる必要性が出てきた。

誰にもみとられず亡くなると、「孤立死(孤独死)」と言われる。明確な定義はないが、独居を対象とする自治体が多いという調査結果も。しかし、最近は複数が同居する世帯や、高齢でない人の孤立死が相次ぎ、対象を幅広くとらえる必要性が出てきた。

「(発見まで)1週間以上を孤独死とするという定義に、大いなる疑問を感じております」。孤独死をなくす取り組みをしてきた千葉県松戸市の常盤平団地自治会長、中沢卓実さん(78)は、公開質問状でこう指摘した。 「期間を区切ると、孤独死の実態がわかりにくくなる」と心配する。

「期間を区切ると、孤独死の実態がわかりにくくなる」と心配する。

相手は、大家にあたる独立行政法人・都市再生機構(UR都市機構)。URは2000年度分から、自殺・他殺を除いた「みとられず亡くなった一人暮らしの居住者」の人数を集計してきた。

発見までの日数は考慮に入れていなかったが、昨年10月、1週間以内に見つかった人は含まないよう集計法を変えた。理由を「これまでは、孤立状態でない死も含まれていた。決まった曜日にサークルがあったり、週末に親類が訪ねてきたりすることを考えると、1週間で区切るのが適当」と説明する。

URは、全国で76万戸の団地を運営。集計は団地の孤立死を象徴するデータとして紹介されることが多い。集計によると、00年度の235件から増え続け、09年度は665件に。これを新しい条件で集計し直すと、09年度は約4分の1の169件に。10年度は184件だった。

常盤平団地自治会は地区の社会福祉協議会と協力、孤独死ゼロ作戦を10年前から続ける。近所の人らが郵便受けやベランダの様子を気にかける見守り活動、孤独死110番などだ。

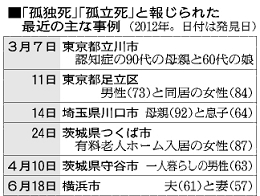

■30代、40代の同居家族全員死

自治会の取り組みは、一人暮らしの人に重点を置くが、最近は、複数が同居する世帯や高齢でない人が、気づかれずに亡くなる例が相次いでいる。

自治体はどう定義しているのか。

ニッセイ基礎研究所が10年度、全国の市町村と東京23区を対象に、孤立死について尋ねたところ、回答のあった1036自治体(回収率59%)のうち、「定義を設けていない」が85%。独自に設けていた自治体は14%だった。

定義の内容(複数回答)は、「独居である」が、回答した自治体の12%で最多。「親類縁者がいないか、つきあいがほとんどない」「地域とのかかわりが希薄」が、いずれも5%で続く。ほとんどの自治体は複数いる世帯を対象にしていなかった。

孤立死の事例について、情報を集めている自治体は23%。情報収集していない自治体が70%にのぼった。

厚生労働省は5月、支援を必要とする人を把握する際の注意点を都道府県などに通知した。多くの自治体が高齢者世帯や高齢者・障害者の単身世帯に重点を置いてきたとし、「30代、40代の家族が同居していても、家族全員が死に至っている事案などが発生」と指摘。実態を踏まえた対策を求めている。

同省の中島修地域福祉専門官は「国としては、あえて孤立死を定義していない。定義によって支援から漏れる人が出るのを避けたい」と話す。

しかし、国による全国調査はしていない。「実態を把握するのは難しいと思う。各自治体で取り組んでほしい」

厚労省通知が出る前から、対象を広くとらえようとしてきた自治体もある。

富山県氷見市は10年、支援の必要な人をつかむためにアンケートをした。対象は障害者1500人と、40歳以上の市民3千人。近所とのつきあいの程度などを幅広い層に聞いた。北九州市は08年から「いのちをつなぐネットワーク事業」を続ける。推進課を設けたほか、電気・ガス事業者やNPO法人などにも協力を呼びかけ、気付いたら連絡してもらう仕組みも。「支援の必要な人」の定義はなく、市民全員が対象だ。

中部学院大の新井康友講師(社会福祉学)は「現段階では、孤独死のとらえ方は幅広いほうがいい。そうでないと、複数や高齢でない人の孤独死の実態がつかみにくくなる」という意見だ。「問題なのは、発見までの期間や人数にかかわらず、社会的に孤立した果てに亡くなったことだ。関係機関は、どんな死に方だったのか明らかにし、どんな対策が必要か考えるべきだ」と話す。(石井暖子)

◇

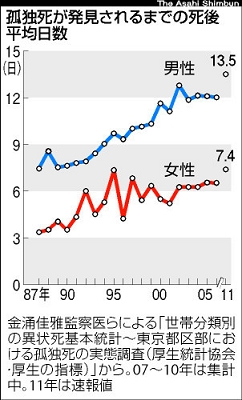

■発見までの日数長期化

東京23区では、孤独死が発見されるまでの平均日数が長くなっている。男女とも、四半世紀前に比べてほぼ倍になっている計算だ。

東京都監察医務院の金涌佳雅非常勤監察医らの調査によると、男性は87年に7.44日だったが、97年に10日を超え、11年(速報値)は13.5日に。女性は87年に3.35日で、95年に7.35日になったあと、5日台、6日台と推移し、11年(同)は7.4日。

この調査では、孤独死を「異状死(自殺・事故死・死因不明のもの)と届けられたもののうち、自宅で死亡した一人暮らしの人」と定義。複数いる世帯は含めていない。